Dina Babbitt: Sie malte um ihr Leben

In Auschwitz musste die junge Künstlerin Dina Babbitt Porträts von Sinti-und-Roma-Häftlingen malen, deren „rassische Unterlegenheit“ der SS-Arzt Josef Mengele demonstrieren wollte. Dina rettete mit diesem haarsträubenden Auftrag ihr eigenes Leben und das ihrer Mutter. Nach dem Krieg machte sie Karriere als Animationskünstlerin in den USA – und kämpfte bis zu ihrem Tod 2009 für die Rückgabe der Auschwitz-Porträts. Heute setzen Dinas Töchter ihren Kampf für Erinnerung und Gerechtigkeit fort.

Als sie an der Akademie der bildenden Künste in Prag studierte, war Dina Babbitt (geb. Gottliebova) hingerissen von Walt Disneys erstem animierten Spielfilm: „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ kam 1938/1939 in die Prager Kinos. In Deutschland war Jüdinnen und Juden gerade der Zutritt zu allen Kultureinrichtungen verboten worden. Auch die deutsch besetzte Tschechoslowakei sollte diese Beschränkungen bald einführen. Dinah, die in eine jüdische Familie geboren wurde, ging trotzdem ins Kino.

„Schneewittchen und die sieben Zwerge“ wurde 1937 als der weltweit erste Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge veröffentlicht. (Foto: colaimages)

„Schneewittchen” sollte später Dinas Leben retten

Dina war von der künstlerischen Gestaltung und der technischen Raffinesse des Films so beeindruckt, dass sie ihn viele Male sah. Sogar 1941, als Jüdinnen und Juden sich nur noch mit dem gelben Stern auf der Kleidung in der Öffentlichkeit zeigen durften, ging sie „inkognito“ ins Kino. „Schneewittchen“ war ein großer Erfolg in Prag und in ganz Europa. Fast jede*r kannte den Film, und Dinas detaillierte Erinnerung an die Szenen und Animationen sollte ihr später helfen, den Holocaust zu überleben…

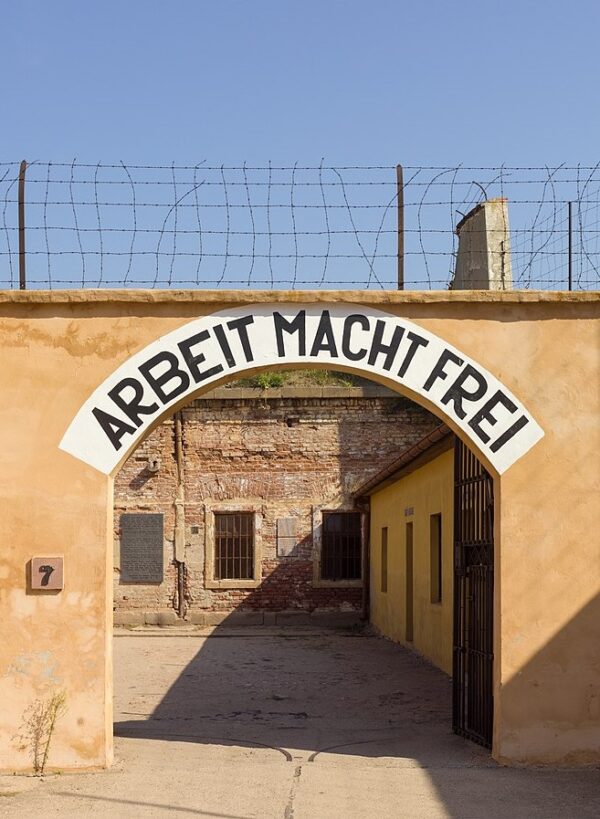

Vom Ghetto Theresienstadt ins KZ Auschwitz

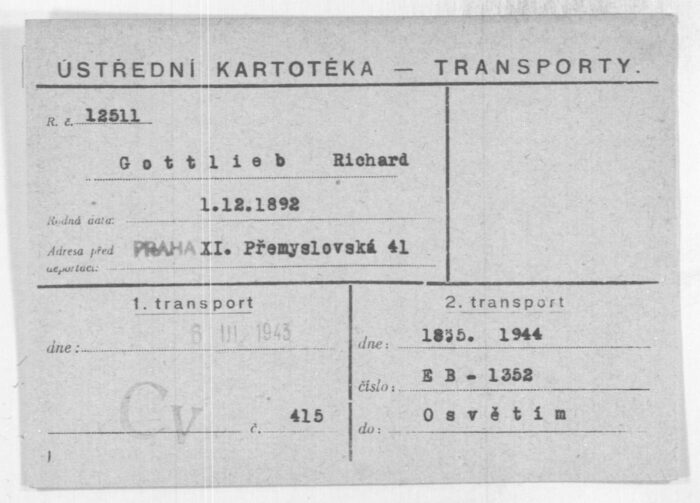

Die Gestapo verhaftete Annemarie Dina Gottlieb und ihre Mutter Jana am 21. Januar 1942 – Dinas 19. Geburtstag – in der Nähe von Prag. Sie wurden über 18 Monate im Ghetto Theresienstadt festgehalten. Auch Dinas Vater brachten die Nazis im März 1943 ins Ghetto. Am 6. September 1943 transportierte die SS Dina, ihre Mutter und Tausende andere Häftlinge aus Theresienstadt ins KZ Auschwitz in Polen.

Im KZ traf Dina auf einen Freund aus der Heimat

Die SS hatte in Auschwitz das „Familienlager Theresienstadt“ errichtet, um jüdische Häftlinge aus dem tschechischen Ghetto zu sammeln und schließlich zu töten. Dina landete in einer der Kinderbaracken des Lagers. Sie kannte Fredy Hirsch, der sich dort um die Kinder kümmerte, aus ihrer Heimat. Dort war er als zionistischer Jugendführer bekannt. In Theresienstadt und in Auschwitz versuchte er, die Haftbedingungen der Kinder zu verbessern. Dina und 12 weitere Auschwitz-Überlebende erzählten Fredys Geschichte in der Dokumentation „Heaven in Auschwitz“:

Schneewittchen-Wandbild für die Kinder von Auschwitz

Fredy wusste, dass Dina eine begabte Künstlerin war. Um die Kinder aufzuheitern, bat er sie, ein Wandbild in einer der Kinderbaracken zu malen. Dina befürchtete eine Strafe durch die SS, fing aber trotzdem an zu malen – eine bunte Berglandschaft. Als sie die Kinder fragte, was sie sonst noch in dem Wandbild haben wollten, wünschten sie sich „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Dina malte eine lebendige Szene, an die sie sich aus dem Film erinnerte. Ein paar Tage später machte ein SS-Offizier Dina ausfindig und fragte sie, ob sie das Wandbild gemalt habe. Dina gab es zu.

»Ich war mir sicher: Das war’s. Sie werden mich erschießen, ich überlebe das hier nicht.«

Dina Babbitt, USHMM Oral History Interview, 2009

Mengele setzte Dina als Portrait-Malerin ein

Der SS-Offizier brachte Dina jedoch in ein anderes „Familienlager“, in dem Sinti und Roma festgehalten wurden. Dort arbeitete der „Todesengel von Auschwitz“, SS-Arzt Josef Mengele, an einer perfiden Fotoporträtserie mit Roma. Er versuchte, ihre „Rassemerkmale“ darzustellen, um die Unterlegenheit der Roma gegenüber „Ariern“ nachzuweisen. Mengele stellte jedoch fest, dass die Fotos den Hautton der Menschen nicht zu seiner Zufriedenheit zeigten. Er fragte Dina, ob sie Porträts malen und den Hautton besser darstellen könne. „Ich kann es versuchen“, sagte Dina.

Der SS-Arzt Josef Mengele errichtete im „Zigeunerfamilienlager“ ein Versuchslabor, in dem er die Häftlinge für seine Forschungsinteressen missbrauchte – manche wurden „nur“ fotografiert, andere starben bei den Experimenten. (Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau)

Dinas „Auftrag“ startete nicht gleich. Sie wurde zurück in ihre Baracke gebracht und hörte monatelang nichts von Mengele. Dann kamen Gerüchte auf, dass alle Menschen, die mit dem ersten Transport von Theresienstadt nach Auschwitz gekommen waren – dazu gehörten auch Dina und ihre Mutter – bald in den Gaskammern getötet werden sollten. Offiziell hieß es, sie kämen in ein Arbeitslager. Daran glaubte aber kaum jemand. Dina musste wieder zu Mengele, der sie fragte, ob sie jetzt die Porträts malen könne. Kühn sagte Dina, sie würde das nur machen, wenn ihre Mutter bei ihr bleiben könnte. Mengele willigte ein und setzte Dina und ihre Mutter auf eine Liste von Personen, die nicht abtransportiert würden.

Dina malte extra langsam

Im Laufe des folgenden Jahres fertigte Dina die Porträtzeichnungen von zwölf Menschen an. Dr. Mengele wies sie oft auf Gesichtsmerkmale der hin, die er hervorheben wollte, weil sie sich angeblich von denen der „Arier“ unterschieden – von der Augenfarbe über die Form der Ohren bis zum Haaransatz. Dina hingegen versuchte auch, das Leid und die Verzweiflung in den Augen der Menschen einzufangen. Sie freundete sich mit manchen ihrer „Modelle“ an oder teilte ihr Brot mit ihnen. Und sie malte langsam – denn je länger sie brauchte, um die Porträts fertigzustellen, desto größer waren ihre Überlebenschancen und auch die ihrer Mutter und der Menschen, die sie zeichnete.

Galerie: Dina Babbitts Auschwitz-Portraits

-

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau -

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau -

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau -

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau -

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau -

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau -

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Foto: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau

Nach dem Krieg: Ein neues Leben in Paris

Kurz vor der Befreiung von Auschwitz deportierte die SS Dina und ihre Mutter Jana in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Von dort wurden sie auf einen sogenannten Todesmarsch in ein Außenlager geschickt, wo die Alliierten sie am 5. Mai 1945 befreiten. Jana und Dina kehrten nach Prag zurück und lebten dort bis September 1946. Danach zogen sie nach Paris.

Karriere als Animatorin in USA

In Frankreich lernte Dina den US-Animationskünstler Art Babbitt kennen, der einige der „Schneewittchen“-Charaktere geschaffen hatte. Sie heirateten und zogen nach Kalifornien, wo sie später zwei Töchter bekamen. Dina arbeitete für berühmte Zeichentrickstudios und entwickelte bekannte Comicfiguren wie Daffy Duck, Speedy Gonzales oder Tweety. 1954 zog auch Dinas Mutter Jana nach Kalifornien.

30 Jahre später tauchen die Bilder wieder auf

1973 erhielt Dina einen Brief vom Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau: Sieben der Porträts seien gefunden und ihr zugeschrieben worden. Dina reiste nach Polen, um sie in Empfang zu nehmen und mit nach Hause zu bringen – was ihr nicht erlaubt wurde. Seitdem und bis zu ihrem Tod im Jahr 2009 kämpfte Dina darum, ihre Werke zurückzubekommen. Heute setzen ihre Töchter und Enkel diese Anstrengungen fort.

»Meine Schwester und ich kämpfen weiter, weil es moralisch richtig ist. Viele der Künstler, die uns unterstützen, sagen: Man versklavt Menschen, indem man ihre Werke einbehält. Meine Mutter war tieftraurig, als sie starb, ohne diese Bilder und die Erinnerung an die Menschen darin wieder bei sich zu haben.«

Karin Babbitt, Komikerin, Schauspielerin und Drehbuchautorin

Auschwitz-Museum möchte die Bilder vor Ort aufbewahren

Im Jahr 2001 erläuterte der Internationale Auschwitz-Rat in einer offiziellen Erklärung, dass die Portraits in das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim gehören, weil sie Dokumente der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Auch die Museumsverteter möchten Gegenstände und Dokumente, die auf dem Gelände des befreiten Lagers gefunden wurden, dort für weitere Generationen bewahren. Der Internationale Rat zur Erinnerung an die Vernichtung der Roma in Polen äußerte ähnliche Ansichten.