Janusz Korczak: Der Mann, der den Weg für Lehrende ebnete

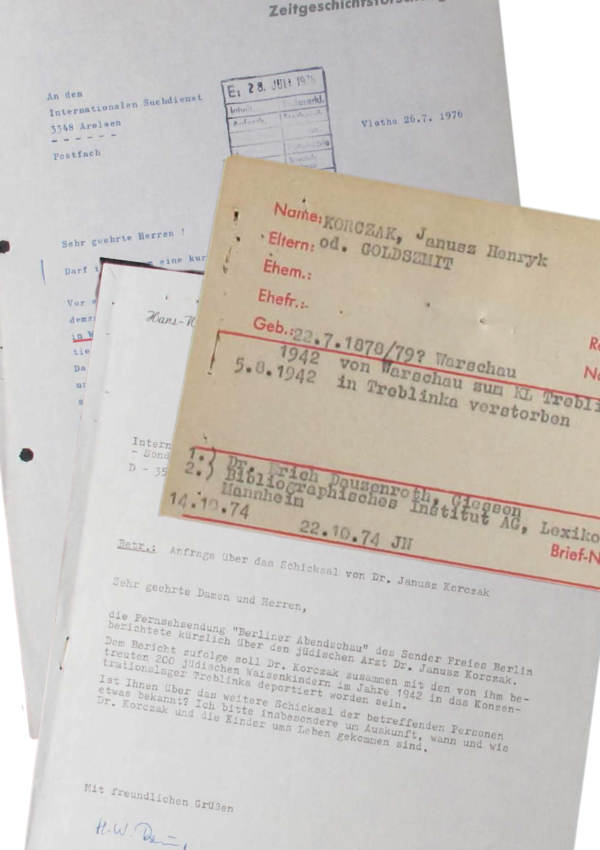

„Sehr geehrte Damen und Herren, das Fernsehprogramm „Berliner Abendschau“ hat kürzlich über den jüdischen Arzt Janusz Korczak informiert. Laut Berichten wurde Dr. Korczak 1942 zusammen mit 200 jüdischen Waisen, um die er sich kümmerte, in das KZ Treblinka deportiert. Wissen Sie etwas über die Schicksale dieser Personen?“, schrieb der Zuschauer Hans Werner Prewing 1992 in einem Brief an den International Tracing Service (heute: Arolsen Archives).

Weitere Anfragen wie diese wurden von Verlagen und Fernsehsendern geschickt, insgesamt 44 Seiten mit Korrespondenz. Die Verfasser*innen der Briefe baten um Dokumente, die den Tod des Arztes im Vernichtungslager Treblinka bestätigten.

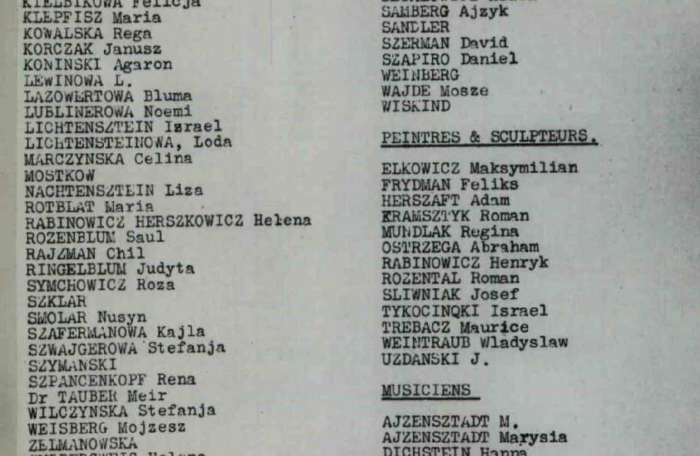

Janusz Korczaks Nachname erscheint auf der Liste der zwischen dem 24. Mai 1944 und August 1944 ermordeten Jüd*innen. Er ist unter den Lehrerinnen und Lehrern aufgeführt – zwischen Rega Kowalska und Aragon Koniński. Direkt darunter findet sich der Name von Stefania Wilczyńska, mit der Korczak zu Lebzeiten ein Waisenhaus gegründet hatte. In dem Dokument sind auch andere Berufsgruppen aufgeführt – Musiker*innen, Schauspieler*innen und Regisseur*innen, Journalist*innen und Verleger*innen, Rabbiner, Maler*innen und Bildhauer*innen.

Innovative Konzepte

Janusz Korczak wurde in den späten 1870er Jahren als Henryk Goldszmit in eine polnisch-jüdische Familie in Warschau geboren. Für einen Schriftstellerwettbewerb nutzte er das Pseudonym „Janasz Korczak“, was er auch im späteren Leben leicht abgeändert beibehielt.

Dokumente in den Arolsen Archives

Die Arolsen Archives bewahren verschiedene Anfragen zu Janusz Korczak auf. Die meisten von ihnen stammen von Personen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg an den Internationalen Suchdienst wandten, um Beweise für den Tod des Arztes und der 200 Waisenkinder in Treblinka zu finden. Auch Medien zeigten immer wieder Interesse für das Schicksal des berühmten Erziehers. In den Arolsen Archives liegt außerdem eine Liste polnischer Jüd*innen, die zwischen Mai und August 1944 ermordet wurden.

Nach seinem Medizinstudium arbeitete Janusz Korczak in einer militärischen Sanitätskolonne. Auch war er Kinderarzt in einem Warschauer Krankenhaus und arbeitete in Waisenhäuern. 1911 wurde er Direktor eines neuen Heims für jüdische Waisen in Warschau. Die Art und Weise, mit der er nicht nur diese Einrichtung leitete, beruhte auf seiner Philosophie zur Erziehung junger Menschen: Jedes Kind hatte Rechte und Pflichten, musste aber auch die Verantwortung für sein eigenes Verhalten tragen.

Kinderrepublik

Die jungen Bewohner*innen der sogenannten „Kinderrepublik“ konnten Gericht halten, interne Beschwerden anhören und so Gerechtigkeit untereinander walten lassen. Sie waren auch für die Herausgabe von „Mały Przegląd“ verantwortlich – einer Beilage der polnisch-jüdischen Tageszeitung „Nasz Przegląd“. Die Kinder wählten die Themen selbst aus und entschieden über den Inhalt. Die Kinderepublik war somit ein Ort, an dem ein innovatives Konzept von Gemeinschaft umgesetzt wurde. Sie hatten eigene Institutionen wie einen Seym, eine Kreditgenossenschaft, ein kleines Gericht und eine eigene Presse. Eine spezielle Gruppe war zuständig für die Förderung von „nützlicher Unterhaltung“. Janusz Korczak war zudem der Moderator einer Radiosendung, in der er sich selbst der „Alte Doktor“ nannte. Seine leichte und ehrliche Ausdrucksweise zog nicht nur junge, sondern auch ältere Hörer*innen an..

Getrennt durch eine Mauer

Janusz Korczak war Arzt, Schriftsteller und Pädagoge zugleich. Als die deutschen Besatzer am 2. Oktober 1940 das Warschauer Ghetto errichteten, befand sich das von Janusz Korczak und Stefania Wilczyńska geleitete Waisenhaus außerhalb der Ghettomauern. Die Staatliche Hochschule für Wirtschaft in der Chłodna-Straße 33 wiederum befand sich im neu geschaffenen Ghetto. Daher tauschten die Einrichtungen die Gebäude.

Kinder aus dem Waisenhaus von Janusz Korczak und Stefania Wilczyńska auf einem Ausflug im Jahr 1933. Quelle: United States Holocaust Memorial Museum/Shlomo Nadel

Die durch Krankheiten geschwächten Menschen im Ghetto hatten nicht genügend Nahrungsmittel. Auch immer mehr Kinder waren von dieser schlechten Versorgungslage betroffen. In seinem Tagebuch erwähnt Janusz Korczak den ständigen Kampf um Medikamente und Lebensmittel für die Waisenkinder sowie die Spendensammlungen für die Unterbringungsorte der Kinder. Die Mitarbeitende des Waisenhauses bemühten sich um normale Lebensbedingungen und eine gewisse Routine. Die Aufmerksamkeit der Kinder lenkten sie auf Wissenschaft und Kultur, besondere Unterrichtseinheiten, Konzerte und Aufführungen.

Letzter Weg

Die Massendeportationen der Menschen im Ghetto begannen Ende Juli 1942. Eine Deportation ins Lager Treblinka bedeutete vor allem eines: den Tod. Korczaks Freunde und Freundinnen boten ihm Hilfe bei der Organisation einer Flucht an. Dies war für ihn keine Option, da er die Kinder in seiner Obhut unter keinen Umständen im Stich lassen wollte. Als die deutsche Polizei an einem Augustmorgen das Waisenhaus betrat und allen Anwesenden befahl, das Gebäude zu verlassen, brachten die Mitarbeitenden die Kinder nach draußen. Eine Gruppe von 200 Kindern – so erinnerten sich Zeug*innen – marschierte friedlich durch das Ghetto zum Umschlagplatz.

»Er ging aufrecht, mit maskenhaftem Gesicht, scheinbar gelassen. Er führte diese tragische Prozession an. Das jüngste Kind wurde von ihm auf dem Arm gehalten, das andere an der Hand.«

Irena Sendlerowa, polnische Sozialaktivistin, Gerechte unter den Völkern

Irena Sendlerowa sah den „Alten Doktor“ während seines letzten Gangs. „Der Weg vom Waisenhaus zum Umschlagplatz war lang – es dauerte vier Stunden, um dorthin zu gelangen. Ich habe sie gesehen, als sie von der Żelazna-Straße nach Leszno einbogen“, sagte sie. Später wurden sie in die überfüllten Züge gezwängt, die sie in das Vernichtungslager brachten. Gemäß dem Urteil des Bezirksgerichts Lublin vom 27. März 2015 wird der 7. August 1942 als Todesdatum von Janusz Korczak angenommen.