Fast vergessen: das Schicksal lesbischer Frauen in Österreich

Bis 1971 war Homosexualität in Österreich strikt verboten. Nicht nur Männer, auch Frauen wurden fast 120 Jahre lang wegen „widernatürlicher gleichgeschlechtlicher Unzucht“ strafrechtlich verfolgt und verurteilt. In der NS-Zeit und kurz danach waren es besonders viele, wie Recherchen der letzten Jahre zeigen. Dokumente aus den Arolsen Archives helfen Historiker*innen, Einzelschicksale nachzuzeichnen. Wie etwa das von Maria Glawitsch, Johanna Perkounig oder Angela Fasching.

In Deutschland wurden homosexuelle Männer während der NS-Zeit verfolgt, verhaftet, in Konzentrationslager verschleppt und mit dem „Rosa Winkel“ gebrandmarkt. Tausende Männer starben in den Lagern. Unter Frauen waren sexuelle Handlungen in Deutschland dagegen offiziell nie verboten. Der sogenannte „Unzucht“-Paragraph 175 bezog sich ausschließlich auf Männer. Die Verfolgung lesbischer Frauen erfolgte durch das NS-Regime deshalb verdeckt und indirekt. Lesbische Frauen galten als Außenseiterinnen, da sie nicht in das nationalsozialistische Frauenbild passten. Sie wurden oft denunziert, teils unter vorgeschobenen Gründen verhaftet und dann als „Asoziale“ oder „Politische Häftlinge“ in Konzentrationslager deportiert. Das erschwert die systematische Erforschung der Verfolgung lesbischer Frauen und auch die Suche nach persönlichen Schicksalen.

Strafakten aus Österreich geben Aufschluss

In Österreich gab es den Paragraph 129Ib, der auch gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Frauen unter Strafe stellte. Diese Bestimmung blieb auch nach dem sogenannten „Anschluss“ 1938 in Kraft. Über Strafakten in Österreich und Abgleiche mit Namen auf KZ-Dokumenten in den Arolsen Archives konnten Forschende in den letzten Jahren nachweisen, dass der Paragraph 129Ib sogar besonders rigide ausgelegt wurde. In Wien stieg die Anzahl der Frauen, gegen die gerichtlich ermittelt wurde, auf mehr als das Doppelte. „Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts“ wurde nach den §§ 129 und 130 des Strafgesetzes von 1852 mit schwerem Kerker bis zu fünf Jahren bestraft.

Maria Glawitsch – verurteilt und verschleppt

Ein Beispiel ist Maria Glawitsch, geboren 1920 in Graz. Erst seit 2021 erinnert ein Stolperstein an ihr Schicksal. Sie ist gerade mal 19 Jahre alt, als sie zum ersten Mal wegen „widernatürlicher Unzucht“ verurteilt wird. 1939 habe sie laut Gestapo-Gerichtsakten als Prostituierte im Auftrag eines Freiers mit einer älteren Frau „widernatürliche Unzucht getrieben“. Nach Absitzen ihrer Strafe von sechs Monaten gerät sie erneut ins Visier der Ermittler.

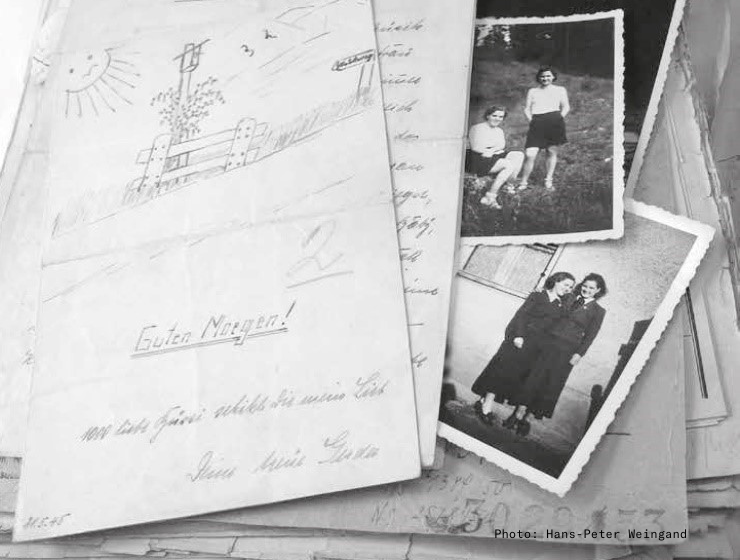

Quelle: Verein für Gedenkkultur Stolpersteine in Graz

Ab April 1940 wird nach ihr wegen „Einmietdiebstahl“ gefahndet, weil sie sich unter falschem Namen Hotelzimmer erschwindelt und Rechnungen geprellt haben soll. 1941 wird sie erneut wegen gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen und wegen Betrugs verurteilt. Nach Absitzen ihrer Haftstrafe verschleppen die Nationalsozialisten sie am 5. November 1942 direkt ins KZ Ravensbrück. Maria Glawitsch überlebt das KZ, heiratet 1946 und 1958 in Wien und stirbt am 13. Oktober 1966 in Graz.

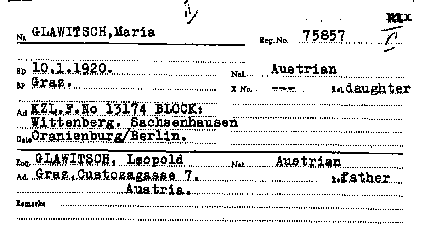

Maria Glawitsch, Quelle: LG f. Strafsachen, A11-Vr-Strafakten LG 1, 2384/1942. Sie wurde 1920 in Graz geboren. Beide Eltern stammten aus der slowenisch-sprachigen Untersteiermark und ihr Name war ursprünglich Glavič. Ihr Vater Leopold war Bediensteter bei der Südbahn. 1963 stellte er den Arolsen Archives eine Suchanfrage.

Suchanfrage von Marias Vater Leopold, verwahrt in den Arolsen Archives

Johanna Perkounig – deportiert nach Ravensbrück und Mauthausen

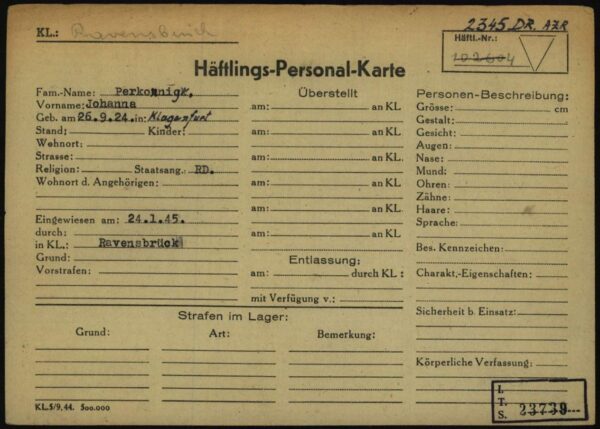

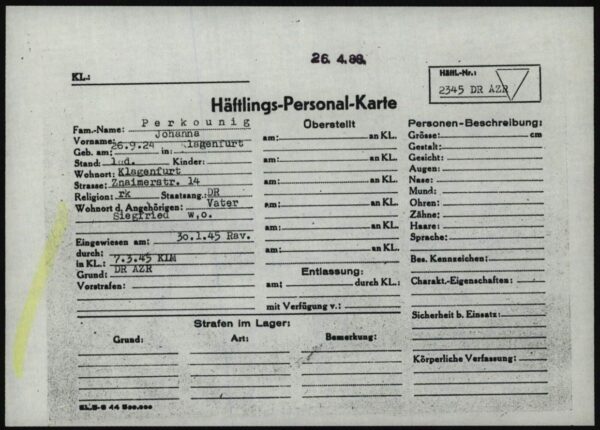

Auch die Klagenfurterin Johanna Perkounig ist erst 18 Jahre alt, als ihr die Behörden „widernatürliche Unzucht“ vorwerfen. In den Akten heißt es, sie habe 1942 als Patientin in einem Klagenfurter Krankenhaus „geschlechtliche Befriedigung“ mit einer anderen Patientin „gefunden“. Sie wird zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt und kommt in die Frauen-Strafanstalt Aichach in Oberbayern. Im Januar 1945 wird sie ins KZ Ravensbrück eingeliefert und am 2. März 1945 zusammen mit 2.100 Frauen und Kindern in einen Viehwaggon gepfercht und Richtung Süden verschleppt. 120 Menschen sterben auf dem fünftägigen Transport. Johanna überlebt zunächst. Das belegt die Häftlingspersonalkarte, die von ihr aus dem KZ Mauthausen erhalten ist. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

Häftlings-Personal-Karten von Johanna aus den KZ Ravensbrück und Mauthausen. Als Haftgrund ist „DR AZR“ angegeben, was für „Arbeitszwang Reich“ und die Haftkategorie „Asozial“ steht.

Angela Fasching – nach Kriegsende weiterverfolgt

Ein anderes Schicksal zeigt: Nach Kriegsende ging die Verfolgung lesbischer Frauen in Österreich weiter. Die Grazerin Angela Fasching wird 1944 nach einer verbüßten Haftstrafe als „Asoziale“ ins KZ Ravensbrück deportiert. Sie ist 28 Jahre alt, als sie dort eintrifft – ob ihre Homosexualität eine Rolle dabei gespielt hat, wissen wir nicht. Nach der Befreiung des Lagers kehrt sie nach Graz zurück. In den Nachkriegsjahren wird sie wegen ihrer Homosexualität denunziert, kommt in Untersuchungshaft, wird jedoch vor der Verhandlung freigelassen und taucht unter. Erst 1976 wird der Haftbefehl gegen die mittlerweile 60-Jährige widerrufen.

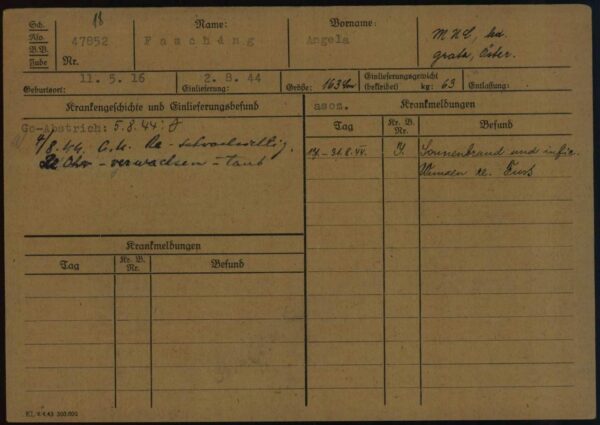

Von Angela Fasching ist nur eine sogenannte Revierkarte aus dem KZ Ravensbrück erhalten, die im Krankenrevier des KZ ausgestellt wurde. Krankenreviere waren Orte der Vernachlässigung mit mangelnder medizinischer Versorgung und Hygiene.

Späte Anerkennung und Entschädigung

Nach der Abschaffung des „Unzucht“-Paragraphen 129Ib im Jahr 1971 dauerte es noch bis 2002, bis die letzten Regelungen zu gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen komplett aus dem Strafrecht Österreichs gestrichen wurden. Während der NS-Zeit als „asozial“ oder wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslager verschleppte Menschen, bekamen in Österreich ab 2005 Anspruch auf Leistungen nach dem Opferfürsorgegesetz. In Deutschland sind sie erst seit 2020 als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt.