Mit pandemiebedingter Verzögerung – die Archive waren eine Zeitlang geschlossen – und unter mithilfe von Andreas Nikakis von der Initiative Stolpersteine Stuttgart kamen in den Staatsarchiven Ludwigsburg und Stuttgart rund 1350 Seiten Dokumente ans Licht. Zudem stiess ich im Lauf der Recherche auch auf Ihr Archiv, wo sich noch einmal viele Dokumente fanden. Zuerst war ich ganz erschlagen von der Menge. Dann habe ich alle Seiten ausgedruckt und zu lesen angefangen.

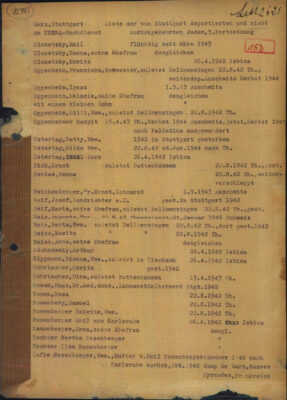

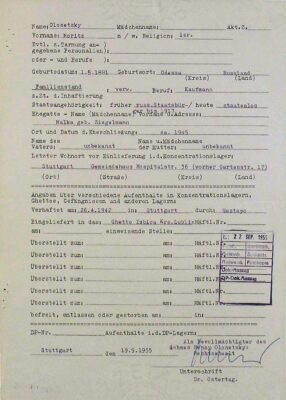

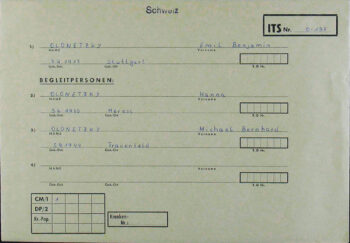

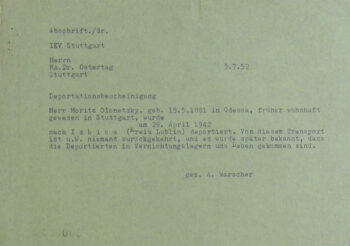

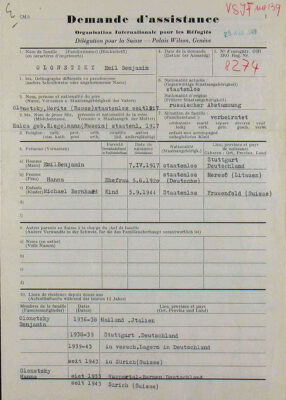

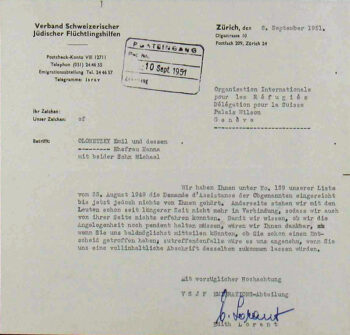

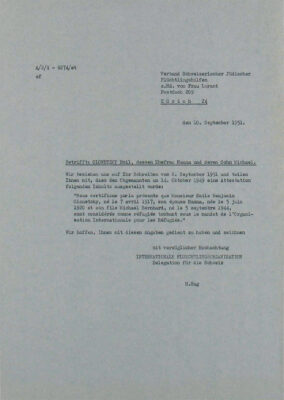

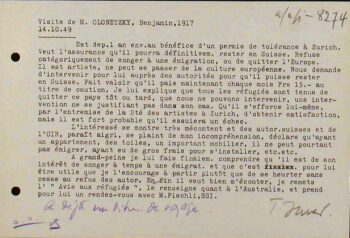

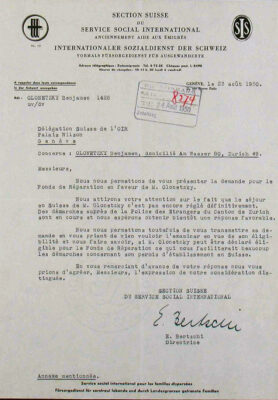

Es handelt sich um Deportationslisten, Krankenkassenkarten und vieles mehr, im Wesentlichen jedoch um die Korrespondenz, die mein Vater und seine Geschwister ab 1949 bis Mitte der 1970er-Jahre mit dem «Landesamt für die Wiedergutmachung» in Stuttgart führten. Also um Briefe des Amts und um Antworten der Rechtsanwälte oder der United Restitution Organization (URO), um Zeugenaussagen, etc. Die Beweislast für das erlittene Unrecht lag bei meinem Vater und seinen Geschwistern.

Ich fand in den Dokumenten einiges über meinen Grossvater, auch über meine Tanten und meine beiden Onkel, aber das meiste betraf meinen Vater. Das überraschte mich zuerst, war aber eigentlich klar: Er war fast zehn Jahre länger in Deutschland geblieben als seine Geschwister, war deshalb mehr betroffen und hatte später grosse Ausdauer im Kampf um Entschädigung gezeigt.

"Ich möchte mich noch eingehender mit der Geschichte der Entschädigung befassen"

Die Dokumente kamen ziemlich chaotisch zu mir, nichts war chronologisch geordnet, einiges war mehrfach vorhanden. Ich versuchte also, die Dokumente zu ordnen, notierte beim Lesen Informationen und schrieb Zitate aus der Korrespondenz ab. Ich füllte etwa 60 Seiten mit Zitaten und Notizen. Zudem las ich anderes Quellenmaterial wie die Forschungsarbeit von Steffen Hänschen über das Transitghetto Izbica (Metropol Verlag, 2018), in das mein Grossvater deportiert worden war. Die in den Schreiben des «Landesamts für die Wiedergutmachung» verwendete Sprache – der Tonfall und die Wortwahl – ist teilweise so schockierend, dass ich mich nun noch eingehender mit der Geschichte der Entschädigung befassen will.

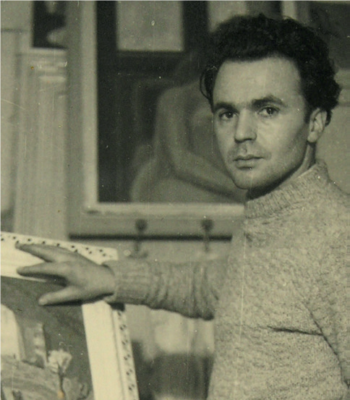

Die Kurzbiografien schrieb ich also zunächst nur, um einen Überblick zu bekommen. Dann erst entstand die Idee, sie zu einem Booklet für die Stolpersteine zusammenzufassen. Inzwischen hatten wir uns entschieden, nicht nur für meinen Grossvater Moritz, sondern auch für meine Tante Paula, meine Onkel Efrem und Avraham und meinen Vater Beny Stolpersteine zu setzen.

Die Verlegung der Stolpersteine war sehr aufwühlend, wichtig und gut. Der Kantor der jüdischen Gemeinde von Stuttgart, Nathan Goldman, sang zwei wunderschöne Psalmen und der Musiker Frank Eisele spielte Akkordeon. Ich konnte zu allen Familienmitgliedern etwas erzählen. Dass auch mir unbekannte Menschen Blumen brachten, hat mich sehr berührt. Die Zeremonie hatte natürlich etwas von einer Beerdigung; es ist ja auch eine Denkmal-Setzung. Sie hatte aber auch etwas Versöhnliches und Tröstendes.

"Man muss sich verbeugen, um die Namen zu lesen"

An der Stelle, wo meine Familie zuletzt freiwillig wohnte und wo wir die Stolpersteine nun platziert haben, befindet sich jetzt ein grosses Gebäude; die Volkshochschule ist darin untergebracht. Hätte ja ein Parkhaus oder ein Supermarkt sein können! Eine Schule – das gefällt mir. Tatsächlich ist es aber schon merkwürdig und traurig, dass nichts, rein gar nichts mehr steht von der Welt, in der sie lebten: kein einziges Haus, nicht die Synagoge (die sowieso nicht, die musste mein Vater als Zwangsarbeiter aufräumen, als sie in Schutt und Asche lag). Dass kein einziger Gegenstand mehr da ist, keine Möbel, kein Schmuckstück.

Gunter Demnigs Stolpersteine sind wertvoll, feierlich, schlicht, unaufdringlich. Will man die Namen lesen, muss man sich verbeugen, das gefällt mir sehr. Dass nun auch die Namen meiner Familienangehörigen und ihr Schicksal durch die Steine nicht vergessen gehen, bedeutet mir viel.

Menschen wie Andreas Nikakis und alle anderen von der Initiative Stolpersteine Stuttgart leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag gegen das Vergessen und für eine friedliche Zukunft. Und dass Sie und die Arolsen-Archives einen Living-History-Beitrag veröffentlichen, bedeutet etwas Ähnliches: Individuelle Schicksale erzählen ein Stück Geschichte, Menschen gehen nicht vergessen, Erfahrungen können geteilt werden.