Der rosa Winkel: Homosexualität im Nationalsozialismus

Während der NS-Zeit wurde jede Form des Andersseins radikal unterdrückt, verfolgt und verurteilt. Dazu zählten aus Sicht der Nationalsozialisten Männer, die sie nach dem Paragraphen 175 als schwul kategorisierten. Heutige (Selbst-) Bezeichnungen wie

„queer“ oder „trans“ waren den Verfolgern sowie den Betroffenen fremd. Dennoch mussten auch sie mit Strafen und Haft rechnen.

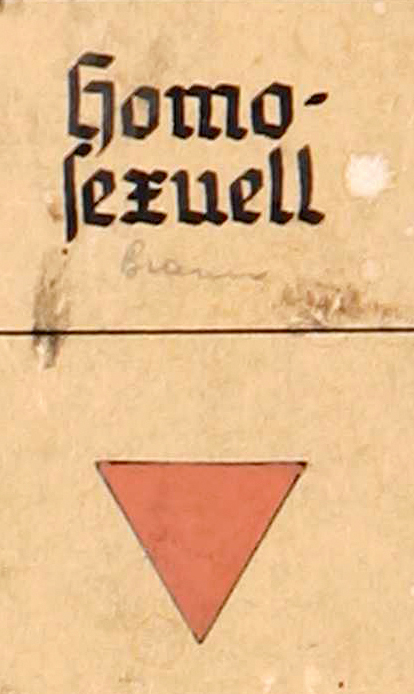

Als homosexuell eingesperrte Häftlinge in Konzentrationslagern wurden durch das Tragen eines rosa Winkels auf der Kleidung von den Häftlingen anderer Haftkategorien unterschieden. Jede Kategorie korrespondierte mit einer eigenen Farbe und ermöglichte den Täter*innen die unmittelbare Zuordnung der Häftlinge. Diese bürokratische Einteilung von Menschen drückt dabei einzig die NS-Ideologie aus und reflektieren nicht zwingend die Identitäten der Betroffenen oder tatsächliche Geschehnisse.

Der Begriff „queer“ wird erst seit wenigen Jahrzehnten als (Selbst-) Bezeichnung für sexuelle und geschlechtliche Identitäten außerhalb von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit verwendet. Wenn wir rückblickend von „queeren“ Menschen sprechen, tun wir dies im Wissen, dass sich die Betroffenen selbst nicht als „queer“ bezeichnet haben. Julia Noah Munier geht hier ausführlicher auf diese Thematik ein.

Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick über die relevanten Haftkategorien rund um queere Identität und Homosexualität im Nationalsozialismus geben. Dabei versuchen wir Problematiken aufzeigen, die durch eine Fokussierung auf diese Kategorien entstehen können: Sie kann den Blick auf die Verschränkung mehrerer Verfolgungshintergründe verstellen oder die Identitäten der Betroffenen mit den Kategorien gleichsetzen.

Verfolgung von Homosexualität im Nationalsozialismus

(Vermeintlich) homosexuelle Männer wurden auf Basis von Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches kriminalisiert, der bereits im Deutschen Kaiserreich verabschiedet worden war und während des Nationalsozialismus in den 1930er Jahren massiv verschärft wurde. Während der NS-Herrschaft wurden etwa 53.000 Männer gemäß §175 von deutschen Gerichten verurteilt.

Der Rosa Winkel als Kennzeichen für Homosexualität

Der Rosa Winkel als Kennzeichen für Homosexualität

Viele der als homosexuell verurteilten Männer, die in Konzentrationslagern inhaftiert wurden (Forscher*innen zufolge ca. 6.000 bis 10.000 Männer) mussten den rosa Winkel tragen. Auch auf den Dokumenten, die die SS in den KZ über die Häftlinge anlegen ließ und die sich heute in den Beständen der Arolsen Archives befinden, sind immer wieder „rosa Winkel“ abgebildet. Oftmals erscheint der Winkel in Kombination mit den Angaben „homo.“ oder „§175“.

Homosexualität als „Verbrechen“

Mehrmals wegen „Homosexualität“ verurteilte Männer konnten auch als sogenannte „Berufsverbrecher“ in Konzentrationslagern inhaftiert werden, wo sie den grünen Winkel tragen mussten. Nach §175a wurden zudem auch Männer wegen sexuellen Handlungen an (männlichen) Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Männern (unter 21 Jahren) verurteilt. Auch sie wurden in den Konzentrationslagern den Kategorien „homosexuell“ oder „Berufsverbrecher“ zugeordnet.

Kategorisierung und Überschneidung

Nicht alle Betroffenen, die die Nationalsozialisten als „männliche Homosexuelle“ verfolgten, haben sich selbst als homosexuell identifiziert oder sind tatsächlich gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen eingegangen. Umgekehrt gab es auch Männer, die sich selbst als homosexuell definierten, jedoch auf Basis anderer Gründe von den NS-Behörden verfolgt und in Konzentrationslager verschleppt wurden – etwa als Juden oder als politische Gegner.

Mit Blick auf die Überschneidungen verschiedener Kategorien stellt Anna Hájková in ihrem 2021 erschienenen Buch „Menschen ohne Geschichte sind Staub. Homophobie und Holocaust“ fest:

Kategorien wie „jüdisch“ und „queer“ wurden bisher in der Aufarbeitung des Holocaust viel zu oft getrennt betrachtet. „Es schien so, als wären alle verfolgten Homosexuellen Nichtjüd*innen, während die jüdischen Opfer immer als heterosexuell galten.“ (Wallstein Verlag 2021, S. 19)

– Auszug aus „Menschen ohne Geschichte sind Staub: Homophobie und Holocaust“ von Anna Hájková

Risiken für lesbische und queere Menschen zur NS-Zeit

Erste grundlegende Studien zum Thema weiblicher Homosexualität während der NS-Zeit wurden ab den 1990er Jahren, unter anderem von Claudia Schoppmann, veröffentlicht. Für die vielen offenen Fragen in der Forschung rund um lesbische Frauen in Konzentrationslagern und anderen Haftstätten gibt es besonders einen wichtigen Grund: Im Gegensatz zu schwulen Männern gab es für die Verfolgung von lesbischen Frauen keine strafrechtliche Grundlage. Im österreichischen Teil NS-Deutschlands konnten Frauen zwar wegen Homosexualität verurteilt werden (vgl. §129), im sogenannten „Altreich“ bezog sich der §175 jedoch ausschließlich auf Männer.

Bis heute gibt es in der Forschung kontroverse Ansichten darüber, inwiefern die Sexualität von lesbischen Frauen die Grundlage für ihre Inhaftierung in Konzentrationslagern war.

In dem Artikel Lesbianism, Transvestitism, and the Nazi State: A Microhistory of a Gestapo Investigation, 1939–1943 diskutiert Laurie Marhoefer am Beispiel der 1913 in Straßburg geborenen Ilse Totzke das besondere Risiko, dem als lesbisch gelesene Frauen sowie queere Personen ausgesetzt waren, von ihren Nachbar*innen denunziert zu werden. Marhoefer zeigt, dass Betroffene aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder wegen von Gender-Normen abweichendem Auftreten denunziert wurden und darüber in das Visier der Gestapo kamen. Hatten sie Kontakt zu Jüd*innen, waren selbst Jüdisch oder gehörten der Gruppe der Sinti*zze und Rom*nja an, tätigten sie in irgendeiner Form staatsfeindliche Aussagen oder vertraten sie kommunistische Positionen, waren dies Gründe, weshalb sie in ein Konzentrationslager eingewiesen werden konnten.

Im KZ waren sie daher unterschiedlichen Haftkategorien zugeordnet und mussten entsprechende Winkel an ihrer Häftlingskleidung tragen (z.B. rot für „Politisch“, schwarz für „Asozial“).

Eine ausführliche Literaturliste, die auch die Arbeiten der zahlreichen weiteren Forscher*innen zum Thema beinhaltet, findet sich auf der Website „Sexuality and Holocaust“.