Mit 20 Jahren schloss sich die Spanierin Braulia Cánovas Mulero unter dem Decknamen „Monique“ dem französischen Widerstand an. 1943 nahmen die Nationalsozialisten sie in Perpignan fest und deportierten sie nach Deutschland, wo Braulia in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert war. Sie wurde im Lager Bergen-Belsen befreit und kämpfte über mehrere Wochen mit dem Tod, bevor sie nach Frankreich zurückkehren konnte. Ihre Armbanduhr und ihr Ring, die ihr bei der Verhaftung abgenommen worden waren, blieben mit den persönlichen Gegenständen Tausender anderer Häftlinge in Deutschland. Im Dezember 2018 nahm ihre Familie bei den Arolsen Archives diese beiden Schmuckstücke in Empfang.

Einleitung

Die Tochter

Verfolgungsweg

Im Jahr 1920 wurde Braulia Cánovas Mulero in Alhama in der spanischen Region Murcia geboren. Die Familie zog später nach Barcelona um; der Vater starb im Spanischen Bürgerkrieg. Gemeinsam mit ihrer Mutter und den drei Brüdern floh Braulia 1939 ins Exil nach Frankreich, um der Gewalt des Franco-Regimes zu entkommen. Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten schloss sie sich mit 20 Jahren der französischen Résistance-Gruppe „Alibi Morris“ an und arbeitet als Kurierin zwischen Grenoble und Perpignan.

1943 verhafteten die Nationalsozialisten Braulia und ihre Gruppe in Südfrankreich. Sie wurde fünfzehn Tage lang festgehalten und verhört; danach saß sie einen Monat lang in Einzelhaft. Im Januar 1944 kam sie für einige Tage in das Internierungslager Compiègne und wurde von dort nach Deutschland ins Frauenlager Ravensbrück transportiert. Im Juni 1944 kam Braulia in das Frauen-Außenlager Hannover-Limmer, um für den Reifenhersteller Continental Zwangsarbeit zu leisten. Als sich die Alliierten näherten, brachten die Nationalsozialisten die Frauen in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Am 15. April 1945 wurde Braulia dort befreit. Sie war an Typhus erkrankt, wog nur noch 38 Kilogramm und kämpfte drei Wochen mit dem Tod. Sie überlebte und ging zurück nach Frankreich.

Frauenarbeit im Konzentrationslager

-

Weibliche Häftlinge beim Beladen von Loren im KZ Ravensbrück, um 1941. ©Gedenkstätte Ravensbrück

Weibliche Häftlinge beim Beladen von Loren im KZ Ravensbrück, um 1941. ©Gedenkstätte Ravensbrück -

Häftlinge des KZ Ravensbrück bei Erdarbeiten zur Erweiterung des Lagers, vermutlich 1940. ©Gedenkstätte Ravensbrück

Häftlinge des KZ Ravensbrück bei Erdarbeiten zur Erweiterung des Lagers, vermutlich 1940. ©Gedenkstätte Ravensbrück -

Häftlinge nach der Befreiung des Arbeitslagers Hannover-Limmer. ©Algoet, Historisches Museum Hannover.

Häftlinge nach der Befreiung des Arbeitslagers Hannover-Limmer. ©Algoet, Historisches Museum Hannover. -

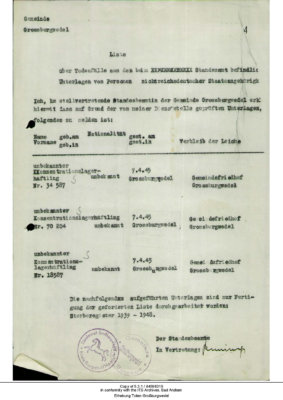

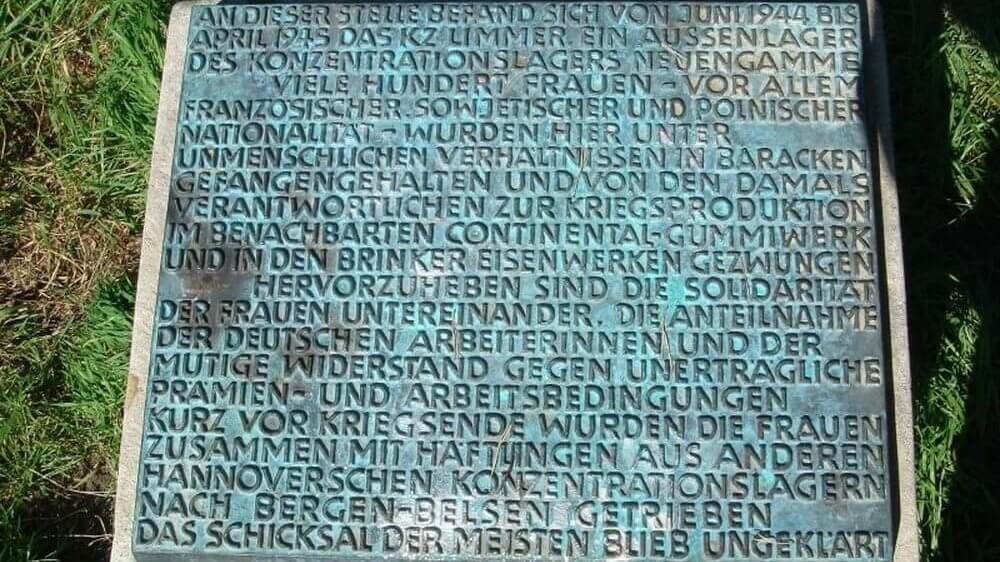

1987 wurde vor dem Lager Hannover-Limmer eine Gedenktafel aufgestellt. ©Tim Schredder

1987 wurde vor dem Lager Hannover-Limmer eine Gedenktafel aufgestellt. ©Tim Schredder -

Gedenken für die Opfer des Arbeitslagers Hannover-Limmer im Jahr 1947. Quelle: Freizeit- und Bildungszentrum Weiße Rose, Hannover, Handakten Gerhard Grande

Gedenken für die Opfer des Arbeitslagers Hannover-Limmer im Jahr 1947. Quelle: Freizeit- und Bildungszentrum Weiße Rose, Hannover, Handakten Gerhard Grande

Zwangsarbeit

Wenn ich das länger hätte machen müssen, hätte ich mich umgebracht oder gegen den Elektrozaun geworfen, wegen der Qualen, die mir das physisch bereitete, ich hatte schon keine Kräfte mehr, um das auszuhalten.

Braulia Cánovas Mulero,

„Schlimmer als die Tiere“

Es war einer der brutalsten Orte der NS-Zeit: Im brandenburgischen Dorf Ravensbrück ließ die SS ab 1939 das größte Frauen-Konzentrationslager errichten. Die ersten weiblichen Häftlinge wurden im Frühjahr 1939 dorthin gebracht. Bis 1945 waren mehr als 120.000 Frauen im KZ Ravensbrück inhaftiert – sie wurden zum Beispiel als Kommunistinnen, Jüdinnen, Zeuginnen Jehovas, Sinti und Roma verfolgt. Viele der Frauen wurden im Lager hingerichtet, aber die genaue Zahl der Ermordeten ist bis heute unklar.

Braulia Cánovas Mulero kam Ende Januar 1944 mit einem großen Transport aus dem französischen Internierungslager Compiègne-Royallieu ins KZ Ravensbrück– mit fast 1000 anderen Frauen, eingepfercht in Viehwaggons: „Sie steckten uns zu mehr als 60 pro Waggon hinein, 70 und 80 bei manchen […]. In diesen Waggons reisten wir drei Tage lang, wir verloren das Bewusstsein, schlimmer als die Tiere.“ So erinnerte sich Braulia selbst an den Transport[1] als Beginn ihres Leidenswegs durch Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Im KZ Ravensbrück angekommen, wartet auf die Frauen das Prozedere, mit dem die SS ihren Häftlingen jede Würde und Individualität nehmen wollte: vor dem Wachpersonal ausziehen und duschen, Rasur der Körperhaare, Häftlingskleidung, Häftlingsnummer. Braulia erzählte später, wie sie der Anblick ihrer Freundinnen erschreckt, die vor ihr fertig sind – und welche paradoxen Ängste das in ihr auslöst:

„Weil man ihnen die Haare abgeschnitten hatte, erkannte ich sie nicht wieder; als ich sie so ohne Haare und völlig nackt sah […] erwachte in mir ein Gefühl von Mitleid, ein Gefühl von Horror und, warum soll ich es nicht sagen, ein Gefühl von Eitelkeit. Ich dachte: ‚Muss ich mich mit meinen 23 Jahren so anschauen? Das ist doch schrecklich, das ist die absolute Verneinung von uns selbst‘. Und ich zog mich so in mich selbst, in meine Verneinung zurück, dass die Angst davor, dass sie mir das Haar abschneiden würden, stärker war als vor all dem physischen und psychischen Elend, das mich erwartete.“ *

Im Jahr 1944 war das KZ Ravensbrück längst auch ein Lager für Zwangsarbeit, wo die Kriegsproduktion unter brutalen Arbeitsbedingungen angekurbelt werden sollte. Auf dem Gelände gab es Schneider-, Web- und Flechtwerkstätten; neben dem KZ-Gelände hatte die Firma Siemens & Halske 20 Werkhallen für die Produktion von Fernsprechgeräten und Radios errichtet. Dort arbeiteten bis zu 2000 Frauen. Nach monatelanger Quarantäne und gezeichnet durch Krankheit musste Braulia in einer Sandgrube harte körperliche Arbeit leisten: „Wenn ich das länger hätte machen müssen, hätte ich mich umgebracht oder gegen den Elektrozaun geworfen, wegen der Qualen, die mir das physisch bereitete, ich hatte schon keine Kräfte mehr, um das auszuhalten.“

Im Juni 1944 wird Braulia in das Außenlager Hannover-Limmer gebracht, um dort zu arbeiten. Ab dem Winter 1943/44 hatten die Nazis um die Hauptlager ein flächendeckendes Netz aus über 1000 Außen- und Nebenlagern errichtet – in der Regel direkt neben kriegswichtigen staatlichen und privaten Produktionsstätten. Hannover-Limmer war ein reines Frauenlager bei den Continental Gummi-Werken. Dort wurden die Häftlinge in der Produktion von Gasmasken eingesetzt. Die Häftlingsbaracken waren eigentlich für 500 Personen ausgelegt; mit der Ankunft von Braulias Transport waren nun über 1000 Frauen dort untergebracht.

Auch in Hannover-Limmer war Braulia den willkürlichen Schikanen der Lagerhaft ausgesetzt. Es gab zahllose, teils widersprüchliche und kaum einzuhaltende Regeln, wie dass Häftlinge sich die Schuhe nicht schmutzig machen sollten. Wenn sie verletzt wurden, drohten drakonische Strafen. Gefürchtet waren die stundenlangen Appelle, die als Kollektivstrafe galten: „Den 1. Januar verbrachten wir vor dem Block, stehend im Schnee, weil eine wegen eines falschen Wortes bestraft wurde. Ich weiß nicht, was passiert war“, erzählte Braulia.*

Trotz der harten Strafen hielten die Frauen ihren Widerstand aufrecht, wann immer es ging. In der Fabrik betrieben sie sogar „kollektive Sabotage“. Braulia und ihre Mithäftlinge legten die Produktion regelmäßig lahm: „Wir stellten alle zusammen die Füße auf ein Fließband und bewirkten, dass die Sicherungen raussprangen, das bedeutete 30 bis 40 Minuten Arbeitsstillstand […]. Das taten wir, so oft wir Gelegenheit dazu hatten.“*

Am 6. April 1945 räumte die SS das Lager und schickte die Frauen auf einen langen Todesmarsch zum 70 Kilometer entfernten Konzentrationslager Bergen-Belsen.

[*] Neus Catalá: „In Ravensbrück ging meine Jugend zu Ende“: Vierzehn spanische Frauen berichten über ihre Deportation in deutsche Konzentrationslager. Verlag Walter Frey, 1994

Todesmarsch und Sterbelager

Ihr letztes großes Verbrechen haben die Nazis beschönigend als „Evakuierung“ bezeichnet. Am Ende des Krieges räumten sie die Konzentrations- und Vernichtungslager und schickten die Häftlinge vor den herannahenden Alliierten auf tagelange Fußmärsche (manchmal wurden sie auch per Zug oder Schiff transportiert). Wer nicht weiter konnte, wurde ermordet. Anfang 1945 waren noch über 700.000 KZ-Häftlinge registriert. Schätzungsweise kam mindestens ein Drittel von ihnen auf diese Weise ums Leben. Deshalb nannten die Häftlinge diese Räumungen treffender Todesmärsche. Mit den Märschen verfolgten die Nazis zwei Ziele: Sie wollten Zeugenaussagen verhindern und den Alliierten Beweise der Verbrechen in den Lagern entziehen. Und sie versuchten, zumindest teilweise, die Arbeitskraft der Häftlinge für andere Lager zu erhalten. So war auch das Ziel von Braulia und den anderen Frauen aus Hannover-Limmer zunächst das 160 Kilometer entfernte Hauptlager Neuengamme festgelegt worden. Dorthin mussten am Morgen des 6. April 1945 die rund 4.500 Häftlinge aus allen fünf Außenlagern Hannovers in aller Hektik aufbrechen: Männer wie Frauen in einem großen Konvoi, viele ohne Schuhe, fast immer ohne Essen und Trinken. Braulias französische Mitgefangene Stéphanie Kuder erinnert sich: „Wir gehen mit den Männern. Sie sind noch müder als wir, denn sie haben die Entfernung, für die wir zwei Tage brauchten, in vierundzwanzig Stunden zurückgelegt. Ihr Gesicht ist gelb, ihre Haut trocken, ihr Blick fiebrig. […] Alle Augenblicke verlässt ein erschöpftes und verzweifeltes Wesen die Kolonne und legt sich an den Straßenrand.“ Stephanie beobachtet, wie „alle 500 Meter“ entkräftete Häftlinge mit SS-Männern im Wald verschwinden und dort erschossen werden. Nach drei Tagen und 70 Kilometern, kurz vor dem Vorbeimarsch am Konzentrationslager Bergen-Belsen, erhielten die Frauen die Nachricht, dass dieses Lager zum neuen Zielort bestimmt worden ist. In Bergen-Belsen endeten ab Dezember 1944 mehr als 100 Transporte und Todesmärsche mit mindestens 85.000 Männern, Frauen und Kindern, was zu einer völligen Überfüllung des Lagers führte. Braulia erinnert sich an „ein Gebirge aus verwesenden Leichen“ bei ihrer Ankunft und an „das Chaos, das in diesem Frauen- und Männerlager herrschte. Ich sah Männer, die sich auf die Essenskübel stürzten und starben, während sie aßen; das habe ich mit eigenen Augen gesehen.“ Obwohl Braulia nicht mehr lange in Gefangenschaft ausharren muss – Bergen-Belsen wird am 15. April befreit, eine Woche nach ihrer Ankunft – hätte sie die grausamen Lebensbedingungen fast nicht überlebt. Die britischen Truppen fanden in Bergen-Belsen rund 60.000 Häftlinge vor. Rund 14.000 von ihnen starben noch nach der Befreiung. Die Gesamtzahl der Todesopfer in Bergen-Belsen beträgt mehr als 52.000. Im Lager gingen Epidemien um, Braulia hatte sich mit Typhus angesteckt und kämpfte nach der Befreiung 25 Tage lang mit dem Tod. Ein rumänischer Soldat und ihr eigener Überlebenswille halfen ihr dabei: „Ich wollte nicht sterben, ich wollte leben und es gelang mir durchzuhalten. Ich wog 38 Kilogramm, aber ich überlebte.“

Hotel Lutetia

Nach der Befreiung brachte die französische Regierung die zurückgekehrten KZ-Häftlinge im ehemaligen Luxushotel „Lutetia“ in Paris unter. Zuvor war dort der Geheimdienst der Deutschen stationiert gewesen. In den Kellerräumen waren viele Mitglieder der Résistance misshandelt und schwer gefoltert worden.

Auch Braulia Cánovas Mulero lebte 1945 für einige Zeit im Lutetia und konnte wieder zu Kräften kommen. Man schätzt die Zahl der dort temporär untergebrachten Menschen auf 13000. Charles de Gaulle hatte veranlasst, dass die Überlebenden der Konzentrationslager eine würdige Unterkunft bekamen, in der sie ein paar Tage zum Übergang bleiben konnten. Die Halle des Hotels wurde zu einem Ort, an dem Angehörige und Freunde nach Vermissten suchten. Fotos wurden herumgezeigt, Informationen weitergegeben. Für viele blieb die Suche ohne Erfolg, aber manche hatten Glück – zum Beispiel die Sängerin Juliette Gréco, die ihre Mutter und ihre Schwester dort traf. Die beiden hatten das KZ Ravensbrück überlebt.

Eine Tafel am Boulevard Raspail erinnert an diese besonderen Monate in der Geschichte des Hotels:

„Von April bis August 1945 wurde dieses Hotel in ein Aufnahmezentrum umfunktioniert, um einen Großteil der Überlebenden aus den Nazi-Konzentrationslagern unterzubringen. Sie hatten das Glück, die Freiheit wiederzufinden und ihre Lieben, denen sie entführt worden waren. Aber ihre Freude konnte die Angst und den Schmerz der Familien von tausenden Vermissten nicht wieder gutmachen, die an diesem Ort vergeblich warteten.“

Effektenübergabe

Als eine große Familie mit Kindern, Enkel*innen, Nichten und Neffen aus Spanien und Frankreich kamen die Angehörigen von Braulia nach Bad Arolsen. Dass sie überhaupt von den persönlichen Gegenständen ihrer Verwandten im Archiv erfuhren, ist Antonio Muñoz Sánchez zu verdanken. Nach dem Besuch einer Konferenz bei den Arolsen Archives beschloss der Historiker von der Universität Lissabon, die Kampagne #StolenMemory in Spanien bekannt zu machen. Also schickte er Infomaterial an Medien und gab Namenslisten von spanischen NS-Opfern an andere Historiker weiter. Die Mitarbeiter der Arolsen Archives konnten der Familie nicht nur Braulias Armbanduhr und Ring wiedergeben, sondern auch einige Dokumente aus dem Archiv zeigen, mit denen man ihren Verfolgungsweg durch Deutschland rekonstruieren kann. Als Braulias Tochter Marie-Christine Jené bei dem Treffen von ihrer Mutter erzählte, betonte sie vor allem ihre positive Ausstrahlung: „Meine Mutter wirkte immer sehr jung und sehr glücklich. Niemand hätte gedacht, dass sie in Konzentrationslagern gewesen ist. Bis zum Schluss war sie vital, aber sie wurde nur 73 Jahre alt. Ich wünschte, meine Mutter wäre am Leben und könnte diesen Moment genießen.“ Auch für die Enkel war der Besuch in Bad Arolsen ein ganz besonderer Tag: „Meine Großmutter hat gegen den Faschismus gekämpft. Das darf nie in Vergessenheit geraten. Ich bin sehr stolz auf sie!“

Ehrungen in Frankreich und Spanien

Direkt nach dem Krieg nahm die französische Regierung Braulia als „Chevalier” (Ritter) in die Ehrenlegion auf – ein Zeichen der Dankbarkeit für ihren „Kampf für die Freiheit und gegen den Faschismus”. Später, im Jahr 1988, wurde ihr das Offizierskreuz der französischen Ehrenlegion verliehen. Diese Anerkennung wurde nur einigen wenigen Spaniern zuteil.

In Spanien steckt die Aufarbeitung des Bürgerkriegs (1936-1939) und der Franco-Diktatur (1936-1975) noch in den Anfängen. Die NS-Verfolgung von mehreren tausend spanischen Emigranten blieb bis vor kurzem fast unberücksichtigt. Erst im Jahr 2019 erklärte die spanische Regierung den 5. Mai zum offiziellen Gedenktag für die sogenannten "Rotspanier" die von den Nazis wegen ihrer antifaschistischen Gesinnung verfolgt wurden. . „Die spanische Gesellschaft hat diesen Teil ihrer Geschichte lange verdrängt und viele Menschen wissen gar nichts darüber“, erklärt der Historiker Antonio Muñoz Sánchez. „Dass in den letzten Jahren überhaupt so etwas wie eine Erinnerungskultur entstanden ist, hat vor allem mit ‚Druck von unten‘ zu tun: Lokale Initiativen und junge Aktive engagieren sich dafür, dass mehr als 9000 spanische KZ-Inhaftierte Anerkennung erfahren. Wir sprechen nun auch zum ersten Mal über die 40000 spanischen NS-Zwangsarbeiter.“

In Braulias Geburtsort Alhama de Murcia hat sich der junge Historiker Victor Peñalver für die Würdigung der Opfer eingesetzt. Auf seine Initiative hin hat die Gemeindevertretung am 30. Januar 2018 offiziell alle Bürger anerkannt, die in Konzentrationslagern der Nazis inhaftiert oder ermordet worden waren. Im Mai 2018 weihte der Stadtrat ein Denkmal mit kleinen Monolithen für Braulia und vier andere Bürger ein, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern.

Die Gesamtschule „IES Miguel Hernandez“ in Alhama de Murcia hat Braulia zum Weltfrauentag 2019 eine besondere Ehrung erteilt: Die Schüler und Lehrer benannten ihr „Feministisches Komitee“, das für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Region kämpft, in „Comité Feminista Monique Cánovas Mulero” um. Dazu hatten sie auch eine kleine Ausstellung über Braulias Leben und ihren Kampf gegen den Faschismus aufgebaut. Ihre Tochter Marie-Christine in Frankreich zeigte sich darüber sehr gerührt und erklärte, dass es ihrer Mutter stets wichtig gewesen sei, „fest auf den eigenen Überzeugungen und ethischen Grundsätzen zu bestehen und daran zu erinnern, dass Hass zu Gewalt führt, was den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft verhindert.“