Wer waren die Zwangsarbeiter*innen vom Sebaldushof?

Während der NS-Zeit wurden Adrema-Tafeln wahrscheinlich in den meisten deutschen Fabriken benutzt, an die Zwangsarbeitslager angeschlossen waren. Sie sind deshalb ein dauerhafter, greifbarer Beweis der NS-Zwangsherrschaft, der noch an Tausenden Orten auf dem Gebiet des früheren Deutschen Reichs auf Entdeckung wartet.

Weitere Ausgrabungen geplant

Der Fund im Wald von Treuenbrietzen ist mit 1.000 Tafeln einer der größten Ausgrabungserfolge in Deutschland. Eingestanzte laufende Nummern auf den bisher gefundenen Tafeln gehen bis knapp an die 10.000. Das heißt, so viele Tafeln wurden mindestens für die Arbeiter*innen angefertigt - und viele davon sind sicherlich noch auf dem Gelände erhalten. "Wir planen in den nächsten Jahren noch weiter Ausgrabungsaktionen in dem Wald im Bereich der Lagerverwaltung", erklärt Thomas Kersting, der die Ausgrabungen als Archäologe beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege fachlich begleitet.

Auf dem 1805 als Papierfabrik errichteten Sebaldushof begann schon in den 1920er Jahren eine verdeckte Munitionsproduktion. In den 1930er Jahren entstand dort eine moderne Munitionsfabrik, in der von 1942 bis Kriegsende auch zahlreiche Zwangsarbeiter*innen und Militärinternierte arbeiten mussten. Sie waren in einem benachbarten Lager untergebracht, das zum KZ Sachsenhausen gehörte.

Zwangsarbeiter*innen kamen aus ganz Europa

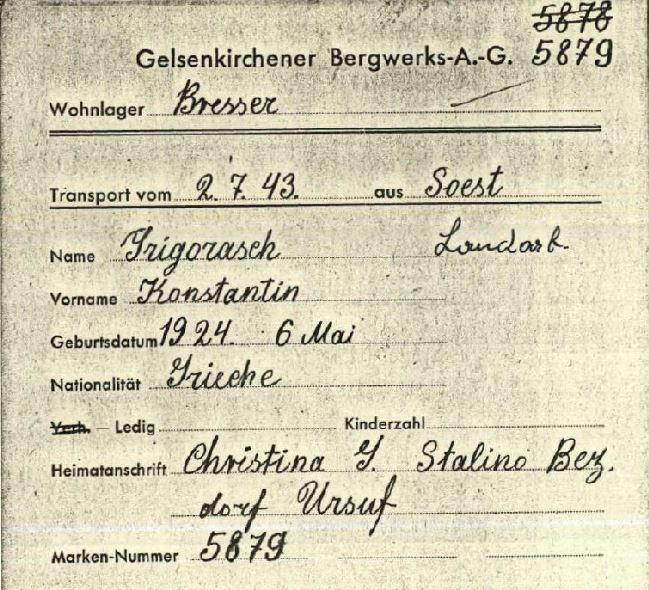

Die Adrema-Tafeln wurden für alle Arbeiter*innen angelegt, also auch für die deutschen Bürger, die in der Fabrik beschäftigt waren. Etwa die Hälfte der bis jetzt auf dem Gelände gefundenen Adresstafeln gehört zu ausländischen Zwangsarbeiter*innen. Ihre Heimatländer sind oft anhand der erwähnten Herkunfts- oder Geburtssorte erschließbar: Russland, Weissrussland, Ukraine, Polen, Bosnien, Kroatien, Serbien, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Litauen, Lettland, Frankreich, Italien, Holland, Belgien und sogar Portugal. Auch die Arbeitskräfte aus Österreich und dem Sudetenland, die in Treuenbrietzen und umliegenden Dörfern zur Miete wohnten, sind hier erfasst und somit im archäologisch gewonnenen Quellenmaterial nachvollziehbar.

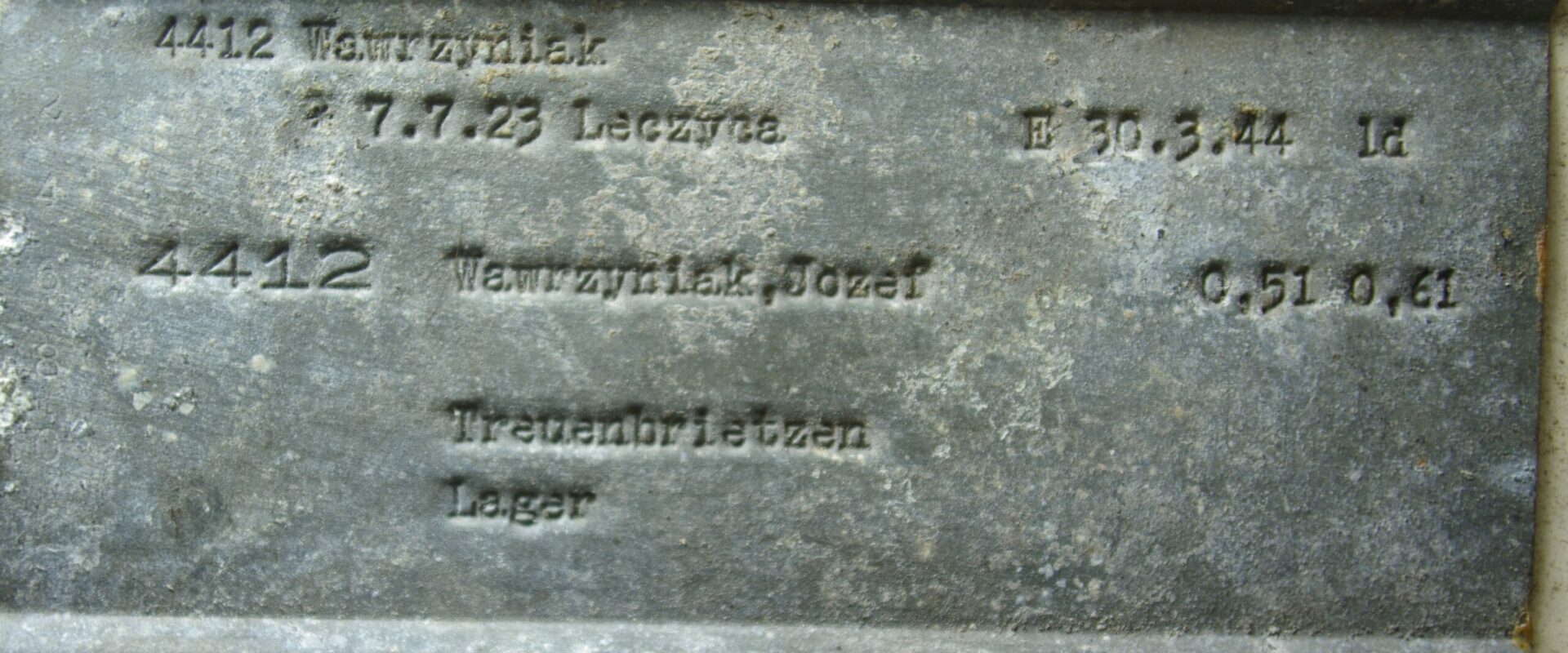

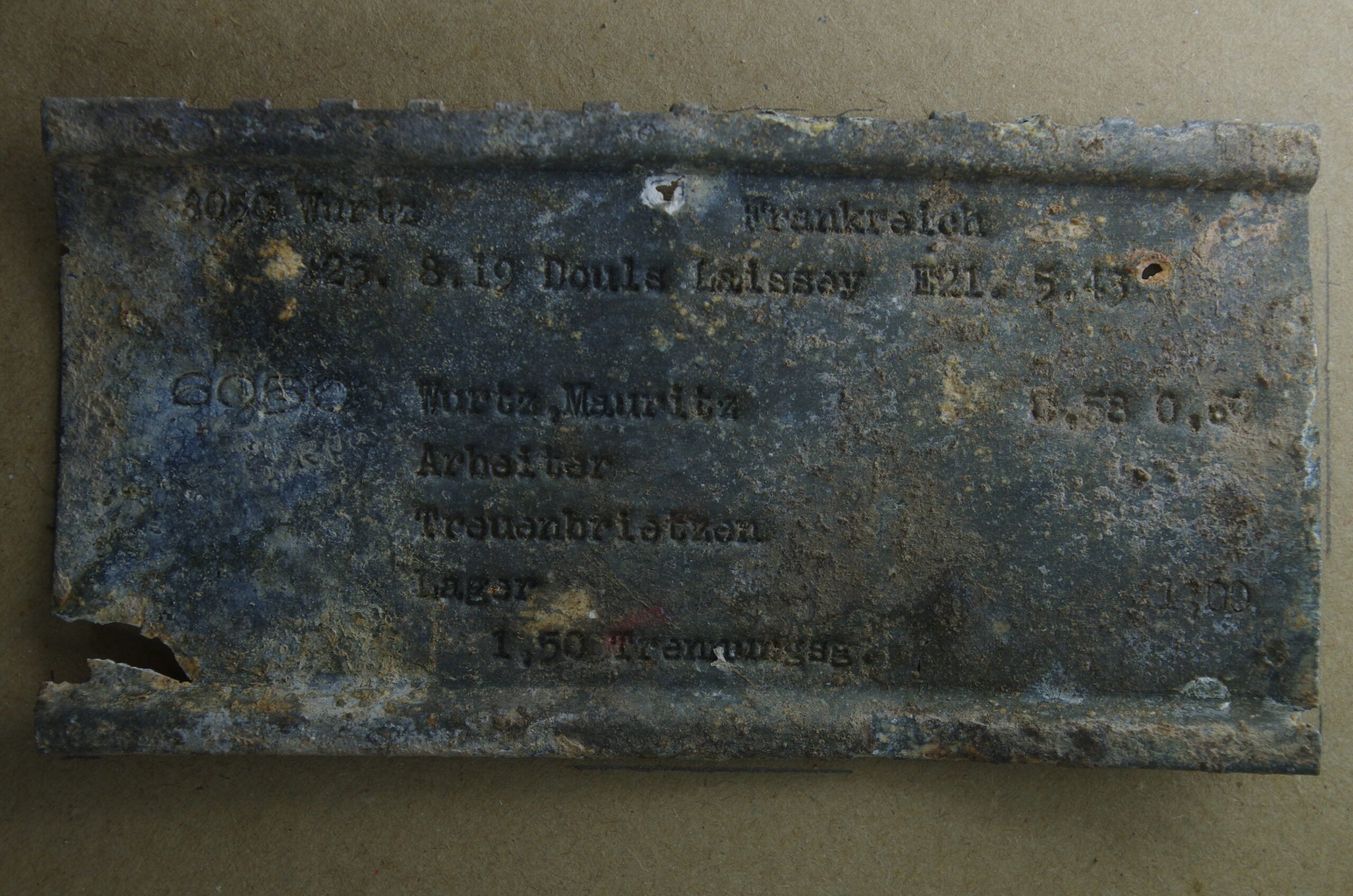

Viele Informationen auf jeder Tafel

Auf den Tafeln ist links neben Vor- und Familiennamen eine laufende Nummer notiert, die Hinweise auf eine mögliche Gesamtzahl der angelegten Blech-Datenträger zulässt. Darunter steht bei den ausländischen Zwangsarbeiter*innen der Ort ihrer Unterbringung (z.B. Treuenbrietzen Sebaldushof, Treuenbrietzen Lager). Häufig findet sich auch eine Berufsbezeichnung wie Stellmacher, Feinmechaniker, Masch. Arbeiterin, Küchenhilfe. In ein bis zwei Zeilen am oberen Rand links sind nochmals Nummer und Familienname erfasst, dann Geburtsdatum und -ort und manchmal auch das Heimatland. Hinzu kommen noch das Datum der „Arbeitsaufnahme“ (das E. dabei bedeutet vermutlich „Einsatz“) und der Familienstand (z.B. ld: ledig, vh/2: verheiratet, zwei Kinder). Am rechten Rand befinden sich offenbar tarifliche Angaben ( evtl. der Stundenlohn) in Reichsmark.

Manchmal sind ganz unten links Ortsnamen vermerkt, die weder Geburts- noch Wohnort sind - möglicherweise andere oder vorige Einsatzorte.

Mit der digitalen Datenbank, in die alle Informationen der bisher gefundenen Adrema-Tafeln eingetragen wurden, lassen sich bereits interessante Rückschlüsse auf die Gruppe der Arbeiter*innen vom Sebaldushof ziehen. Eine Auswertung nach „Einsatzbeginn“ zeigt, dass die ersten Einstellungen schon in den 1920er Jahren erfolgten und ab 1933 jedes Jahr wenige Angestellte hinzukamen. 1938 bis 1941 gab es einen Aufschwung mit über 40 Personen jährlich. Sie waren nur in Ausnahmefällen nicht-deutscher Herkunft. Ab 1942 setzt die große Welle der deportierten Zwangsarbeiter*innen ein; im Jahr 1943 wurden 229 neue Arbeiter erfasst - vor allem Menschen aus Russland, Polen und anderen besetzten Ostgebieten.

Quelle: Ausstellungskatalog "Ausgeschlossen. Archäologie der NS-Zwangslager" (2020). Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin und be.bra verlag Medien und Verwaltungs GmbH, Berlin-Brandenburg