Der Terror beginnt

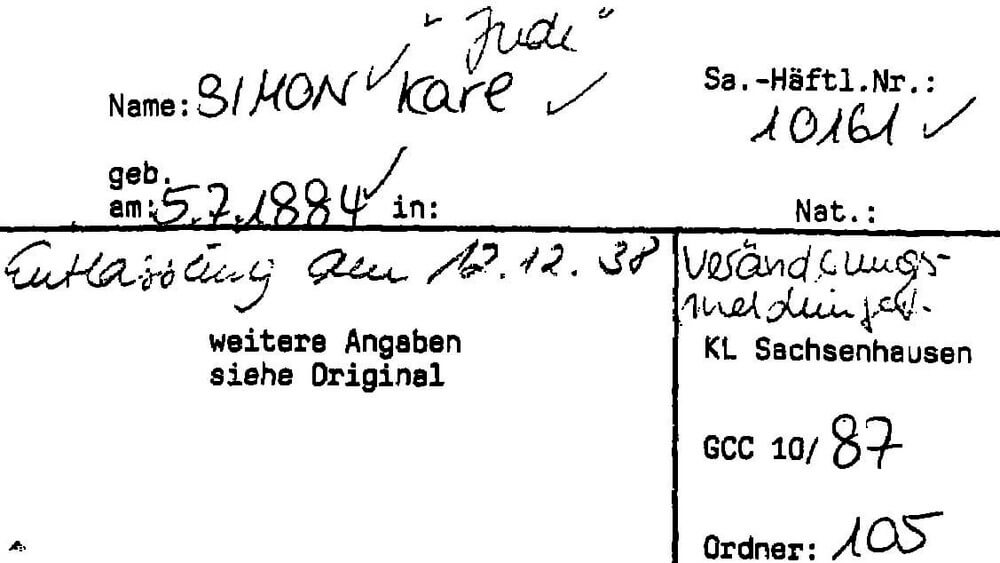

Nach der Reichspogromnacht im November 1938 verhafteten die Nationalsozialisten etwa 30 000 jüdische Männer, darunter auch Karl Simon. Die offizielle Begründung lautete „Schutzhaft“ und eine „Wiederherstellung der Ordnung“ nach den Verwüstungen, den Plünderungen, der Gewalt und den Morden. Der eigentliche Hintergrund: Die meist wohlhabenden inhaftierten Juden sollten zur Auswanderung gezwungen und ihr Eigentum dem Staat übereignet werden.

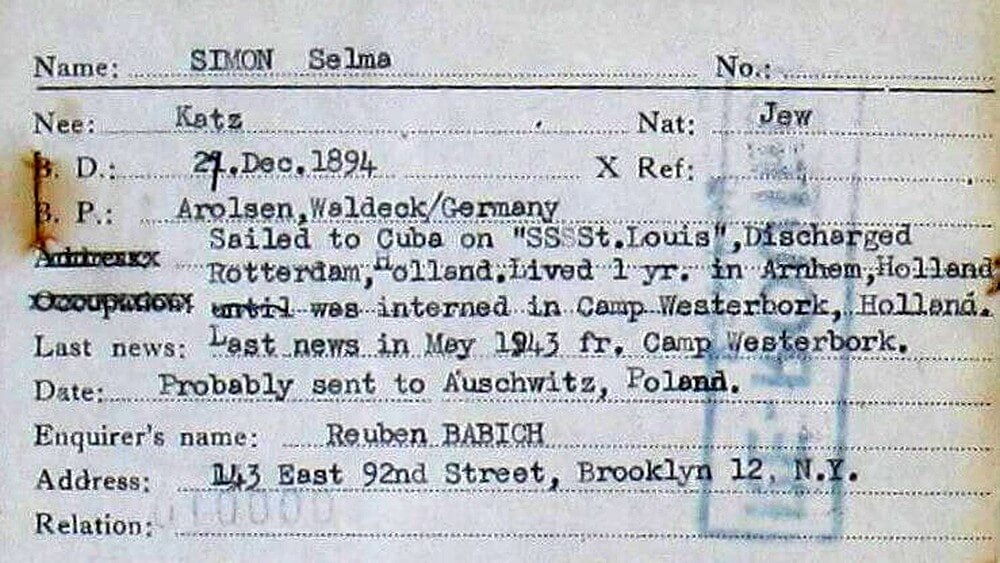

Karl Simon kam ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie viele andere fasste auch die Familie Simon den Entschluss, Deutschland zu verlassen, um der NS-Verfolgung zu entkommen. Selma schickte noch während der Haftzeit ihres Mannes zwei ihrer Töchter mit einem Kindertransport nach England. Nach der Entlassung Karls ging der Rest der Familie im Mai 1939 in Hamburg an Bord des Passagierschiffes St. Louis. Das Ziel: ein neues Leben auf Kuba, vielleicht von dort eine Ausreise in die USA. Doch ihre Reise nahm einen unerwarteten Verlauf. In Kuba angekommen wurde ihnen die Einreise verweigert.

Alle Passagiere der St. Louis befanden sich auf der Flucht. Eine Rückkehr in ihre deutsche Heimat war für die Menschen keine Option. Sie hatten die Radikalisierung erlebt und mussten eine erneute KZ-Haft fürchten. Nach tagelanger Irrfahrt durften sie in Antwerpen von Bord gehen und wurden von den Regierungen der Niederlande, Frankreichs, Belgiens und Englands aufgenommen. Die Simons gingen in die Niederlande und lebten in den nächsten drei Jahren in Arnhem.

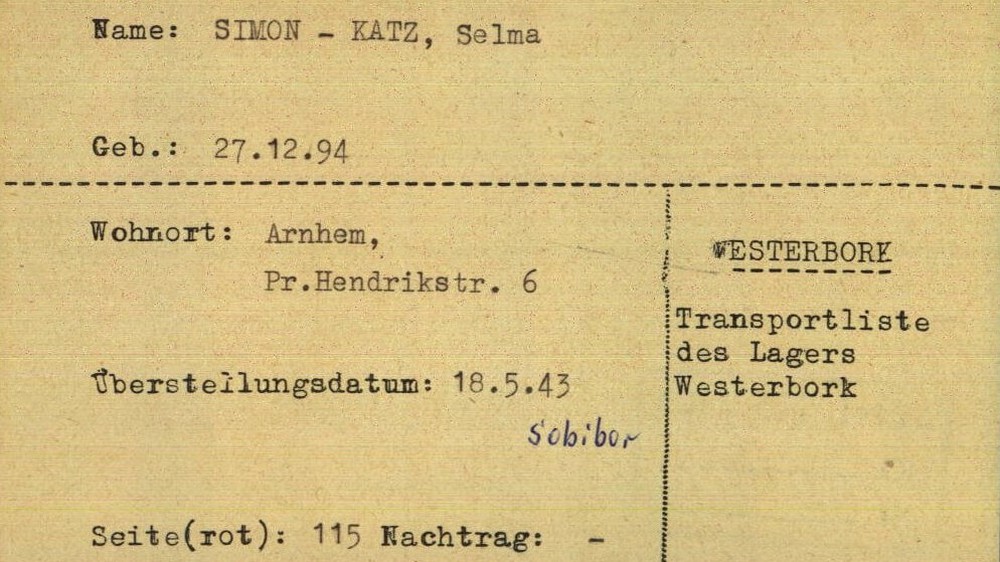

In Sicherheit vor dem NS-Regime waren sie auch hier nicht. 1942 begannen Deportationen von Juden aus den Niederlanden in die deutschen Vernichtungslager. Als zentrale Sammelstelle diente das ehemalige Flüchtlingslager Westerbork, das nun unter deutscher Verwaltung stand. Juden, die zuvor aus Deutschland oder Österreich geflohen waren, wurden in dem Durchgangslager interniert. Auch Selma Simon, die laut Unterlagen des Informationsbüros des Niederländischen Roten Kreuzes „aus rassischen Gründen“ zusammen mit ihrer 14-jährigen Tochter Ilse im Dezember 1942 in dem Lager inhaftiert wurde. Wenige Monate später folgte ihr Mann Karl. Ihre älteste Tochter, Edith, konnte zuvor noch nach England ausreisen. Am 18. Mai 1943 deportierten die Nationalsozialisten die Familie Simon ins Vernichtungslager Sobibor im Osten Polens. Dort wurden sie drei Tage später direkt nach ihrer Ankunft ermordet.